Деформации грудной клетки причины, симптомы, диагностика, лечение и профилактика

Деформации грудной клетки — это патологические изменения формы, структуры и анатомических пропорций костно-мышечного каркаса верхней части туловища. Грудина, ребра и прилегающие к ним мягкие ткани выполняют защитную функцию, ограждая жизненно важные органы — сердце, легкие и крупные сосуды. Нарушение анатомической целостности или формы грудной клетки может негативно повлиять на работу дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Патология может быть как врожденной, так и приобретенной, встречается в любом возрасте, включая младенческий и пожилой. В каждом случае изменения имеют различную степень выраженности и особенности клинического проявления.

Причины деформаций грудной клетки

К основным факторам, провоцирующим развитие деформаций, относятся:

- генетическая предрасположенность;

- травматические повреждения плода во внутриутробном периоде;

- наследственные пороки развития костно-хрящевой ткани;

- хронические воспалительные заболевания органов дыхания;

- врожденные и приобретенные патологии сердца и сосудов;

- перенесенные острые инфекционные заболевания;

- травмы грудной клетки и последствия оперативных вмешательств;

- рахит и другие состояния, ослабляющие кости и хрящи;

- выраженные нарушения осанки (например, сколиоз);

- обменные расстройства, влияющие на развитие опорно-двигательной системы.

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 18 Августа 2025 года

Все факты были проверены врачом.

Симптомы деформации грудной клетки

Клиническая картина зависит от формы и степени деформации. Возможны следующие признаки:

- вогнутая, уплощенная или асимметричная форма груди;

- наличие впадин или выступов в области ребер;

- деформация позвоночника;

- смещение лопаток, искривление плечевого пояса;

- нарушение пропорций тела;

- затрудненное дыхание, одышка при физической нагрузке;

- перебои в работе сердца, тахикардия;

- проблемы с глотанием, ощущение кома в горле;

- склонность к частым инфекционным заболеваниям дыхательной системы;

- быстрая утомляемость, общая слабость;

- бледность кожи, чрезмерное потоотделение;

- выпирающий живот (особенно у детей).

Стадии развития деформации

Развитие деформации грудной клетки проходит в несколько этапов:

- I стадия — начальная: внешние изменения минимальны, внутренние органы сохраняют нормальное положение, возможны функциональные нарушения.

- II стадия — умеренная: увеличивается объем деформированного участка, начинается смещение сердца и легких, вовлекаются сосуды и нервы.

- III стадия — выраженная: тяжелая деформация, приводящая к стойким нарушениям функций органов и угрожающим состояниям.

Виды деформаций грудной клетки

Врожденные формы:

- воронкообразная — грудина и ребра образуют углубление, напоминающее воронку; сопровождается нарушением давления в грудной полости, смещением сердца и легких, искривлением позвоночника.

- Килевидная — грудина и ребра выступают вперед, придавая грудной клетке форму «киля»; характерны нарушения дыхания и сердечного ритма при относительно сохраненной функции позвоночника.

- Плоская — передняя часть грудины развита слабо, объем грудной клетки уменьшен; чаще представляет косметический дефект, но может влиять на дыхание.

Приобретенные формы:

- эмфизематозная — грудная клетка увеличивается в объеме на фоне хронической эмфиземы легких; возникает чувство нехватки воздуха, затруднено дыхание и глотание.

- Паралитическая — развивается после плевритов и других тяжелых воспалительных заболеваний легких; грудная клетка уменьшается в объеме с одной стороны, наблюдается асимметрия тела и позвоночные искривления.

- Ладьевидная — результат неврологических нарушений, связанных с поражением спинного мозга; образуется углубление в верхней или центральной части груди.

- Кифосколиотическая — наиболее тяжелая форма, сочетающая искривления позвоночника и грудной клетки; практически не поддается коррекции и требует комплексного лечения.

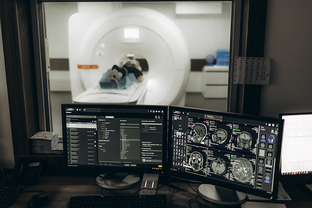

Методы диагностики

Для точной диагностики используются инструментальные методы визуализации и функциональные исследования:

- рентгенография — позволяет оценить форму и структуру костной ткани;

- Компьютерная томография — дает детальную трехмерную картину костно-хрящевых структур и мягких тканей;

- Магнитно-резонансная томография — выявляет скрытые патологии, уточняет степень поражения на клеточном уровне;

- Дополнительные методы: УЗИ, ЭКГ, ЭхоКГ, спирография, допплерография сосудов.

Какой врач занимается лечением

Диагностикой и лечением деформаций грудной клетки занимаются:

- травматологи-ортопеды;

- хирурги;

- при необходимости — кардиологи, пульмонологи, неврологи и врачи ЛФК.

Лечение деформаций грудной клетки

Выбор тактики зависит от типа и степени деформации, возраста пациента и наличия осложнений. Возможные подходы:

- ношение ортезов, корсетов, бандажей и гипсовых повязок;

- дыхательная гимнастика и ЛФК под контролем специалиста;

- занятия плаванием и другими щадящими видами спорта;

- массаж, мануальная терапия;

- физиотерапия (электрофорез, магнитотерапия и др.);

- иглорефлексотерапия, остеопатия;

- витаминотерапия и общеукрепляющие процедуры;

- при тяжелых формах — хирургическое вмешательство (например, методом Насса или Равича).

Осложнения

Без своевременного лечения возможны:

- стойкие нарушения дыхания (гипоксия);

- деформации позвоночника и нарушение осанки;

- прогрессирование сердечно-легочной недостаточности;

- хронические заболевания внутренних органов;

- риск инвалидизации.

Профилактика

Чтобы снизить риск развития деформаций грудной клетки:

- проходите плановые обследования во время беременности;

- при наличии врожденных аномалий используйте ортопедические изделия по назначению врача;

- обеспечьте ребенку рациональное питание, достаточное потребление кальция и витамина D;

- регулярно выполняйте укрепляющие упражнения;

- своевременно лечите заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем;

- следите за осанкой, особенно в детском и подростковом возрасте.

_312x0_fc0.jpg)

Комментарии 0

Комментариев пока нет